サンタクロースを待つ大人

みなさんには、会いたくても会えない人っていますか? 天国にいった大切なひと・・・青春の1ページを過ごした仲間・・・分かり合えぬまますれ違っていった人たち・・・ 一緒に過ごした頃に思いを馳せてみると、その温もりに触れたくて時空を超えて会いに行けたらなんていう思いが浮かびませんか? 私にも、いくら会いたいと切望しても叶わぬ人がいます。 私は、大学生の頃に児童養護施設にて非常勤職員として働いていました。仕事内容は、グループホームでの宿直業務で、子ども達が幼稚園や学校から帰ってきたら、食事や風呂の準備、寝かしつけなどのお手伝いをしていました。 私が担当していた児童の中に、Kくん(仮名)という当時5歳の男の子がいました。 施設への入所経緯は、実親による身体的虐待(殴る・熱湯をかけられる等の暴力を受けていた)とネグレクト(親が育児放棄し、健全に成長をするために必要な食事や教育を与えられていなかった)を受けたことにより保護されました。 とても素直で可愛らしい子で、どこか遠くを見つめる寂しげな横顔が印象的でした。

大学生だった私は、教育らしいことなど何もできていませんでしたが、目いっぱい一緒に遊び、宿題をやったりして楽しく過ごしました。

ある晩、私が夜勤入りするとき、Kくんが「あいっ!」と言って、クシャクシャになったティッシュを渡してきました。

とても素直で可愛らしい子で、どこか遠くを見つめる寂しげな横顔が印象的でした。

大学生だった私は、教育らしいことなど何もできていませんでしたが、目いっぱい一緒に遊び、宿題をやったりして楽しく過ごしました。

ある晩、私が夜勤入りするとき、Kくんが「あいっ!」と言って、クシャクシャになったティッシュを渡してきました。

「これはなぁに?」と言いながら開けてみると、中には小さなクッキーが2つ入っていました。

当日の日勤職員によると、オヤツに出たお菓子を私のために残しておいてくれたというのです。

本当は全部食べたかったはずなのに・・・しかも毎日出るわけでもないオヤツをわざわざ残しておいてくれたなんて・・・

小さな手に握られた優しさは、どんな高級なお菓子にも代えられない味わい深さでした。

Kくんが、小学校に入学する春が近付いてきたある日、里親さんに引き取られていきました。

どんな里親さんに引き取られたかも知りませんし、その後、どうなったかを知ることもありません。

被虐待児であったKくんの身の安全のためにも里親情報は極秘扱いですし、職員だからといって興味本位で調べるものでもありません。名前は知っていますが、里親先で養子縁組をした場合には姓も変わっているかもしれません。

どんな里親さんに育ててもらっているかな?

実のご両親に会いたいという思いが溢れ、辛い思いをしてないかな?

聞きたいことはたくさんあるけど、ただただ笑顔でいることを心から願っています。

身勝手な大人や不公平な社会に負けず、どうか幸せを掴んでいてほしいです。

「これはなぁに?」と言いながら開けてみると、中には小さなクッキーが2つ入っていました。

当日の日勤職員によると、オヤツに出たお菓子を私のために残しておいてくれたというのです。

本当は全部食べたかったはずなのに・・・しかも毎日出るわけでもないオヤツをわざわざ残しておいてくれたなんて・・・

小さな手に握られた優しさは、どんな高級なお菓子にも代えられない味わい深さでした。

Kくんが、小学校に入学する春が近付いてきたある日、里親さんに引き取られていきました。

どんな里親さんに引き取られたかも知りませんし、その後、どうなったかを知ることもありません。

被虐待児であったKくんの身の安全のためにも里親情報は極秘扱いですし、職員だからといって興味本位で調べるものでもありません。名前は知っていますが、里親先で養子縁組をした場合には姓も変わっているかもしれません。

どんな里親さんに育ててもらっているかな?

実のご両親に会いたいという思いが溢れ、辛い思いをしてないかな?

聞きたいことはたくさんあるけど、ただただ笑顔でいることを心から願っています。

身勝手な大人や不公平な社会に負けず、どうか幸せを掴んでいてほしいです。

そうそう、サンタクロースが来ることを信じて心を躍らせながら一緒に過ごしたクリスマスの夜、奇跡を信じることを教えてくれましたね。

あの夜、大人になると見えてくる世界もあれば、見えなくなってしまうものもあることに気付かされました。

いつしか私は、この目で見ることができ、手で触れられるものしか信じずに生きてきたのだな・・・と。

サンタクロースの存在を否定することが大人になることなら、奇跡を信じずに現実しか見ないのが大人になるということなのでしょうか。それが大人というなら、私は子どものままで良いのかななんて思いました。

そうそう、サンタクロースが来ることを信じて心を躍らせながら一緒に過ごしたクリスマスの夜、奇跡を信じることを教えてくれましたね。

あの夜、大人になると見えてくる世界もあれば、見えなくなってしまうものもあることに気付かされました。

いつしか私は、この目で見ることができ、手で触れられるものしか信じずに生きてきたのだな・・・と。

サンタクロースの存在を否定することが大人になることなら、奇跡を信じずに現実しか見ないのが大人になるということなのでしょうか。それが大人というなら、私は子どものままで良いのかななんて思いました。

この世の中には、現実や科学をも凌駕することだってたくさん存在します。

多くの人が流動するこの広い世界の中で出会えたという奇跡は、温かな思い出だけでなく確かな希望までも与えてくれます。

私もそんな奇跡を信じつつ仕事に励みますね。Kくんからもらったものを大切にしながら仕事を果たすことで、Kくんと繋がれていると感じることができますから。

イラスト:中村益己

この世の中には、現実や科学をも凌駕することだってたくさん存在します。

多くの人が流動するこの広い世界の中で出会えたという奇跡は、温かな思い出だけでなく確かな希望までも与えてくれます。

私もそんな奇跡を信じつつ仕事に励みますね。Kくんからもらったものを大切にしながら仕事を果たすことで、Kくんと繋がれていると感じることができますから。

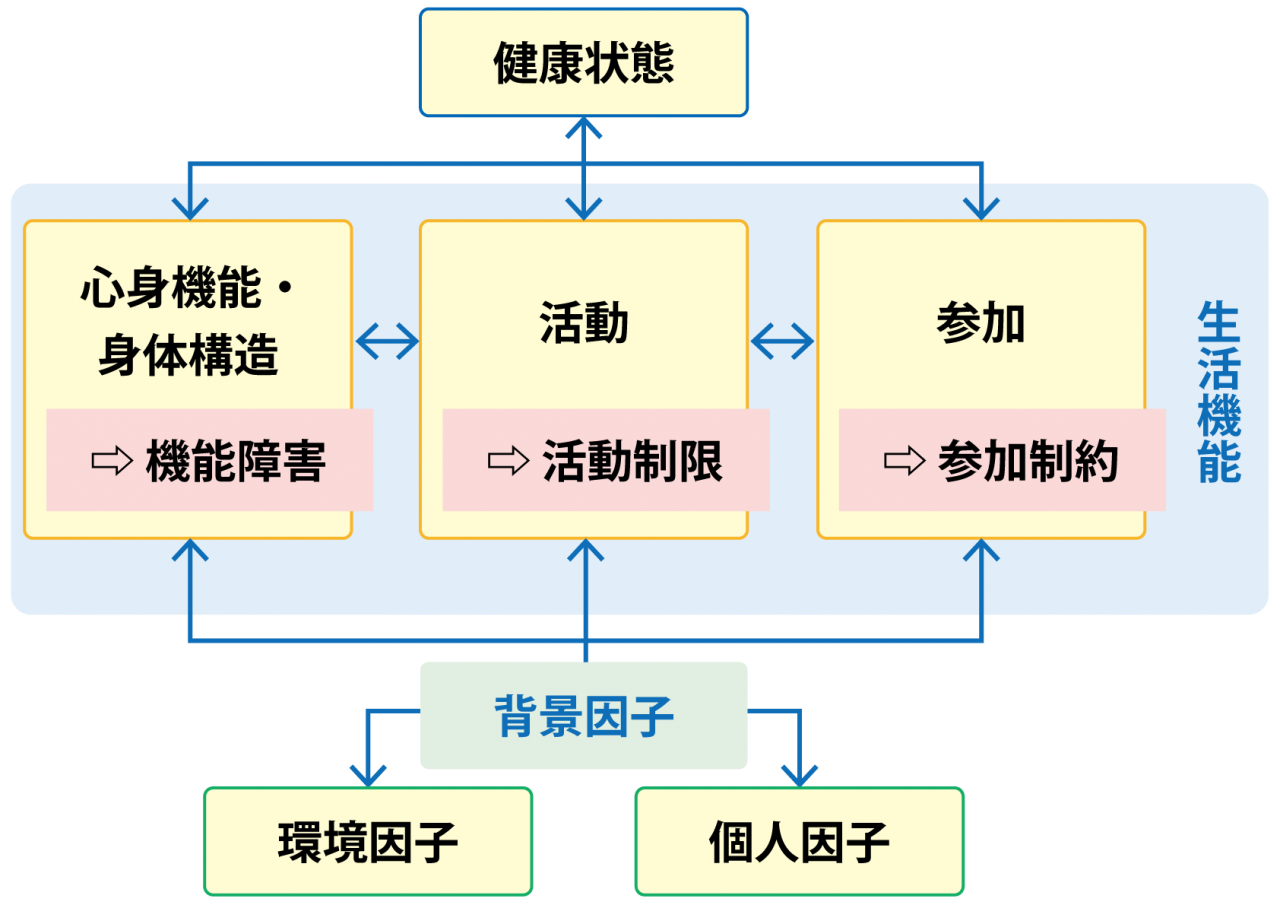

イラスト:中村益己  ↑ICF(International Classification of Functioning, Disability and Healthの略、国際生活機能分類)

ICFが広まる前は、ICIDHという国際障害分類が主流とされていました。

「ICIDH」は、1980年にWHOが公表した分類で、障害を機能障害・能力障害・社会的不利の3段階に分けて捉える障害の階層性を示すものです。しかし、客観的に障害を決定付けるマイナスな考え方でした。病気や障害などによる機能障害が能力障害(歩けない・階段の昇り降りができないなど)を招き、それによって社会的不利(外出できない・公共交通機関を利用できない等)が生じるという考え方でした。

そこで、個人個人の主観性を重視したものに改訂されたのがICFになります。

「ICF」は、人間の生活機能と障害についてを「心身機能・身体構造」「活動」「参加」の3つの次元及び「環境因子」等の影響を及ぼす因子で構成し、病気や障害をもった人自身やご家族、周囲の人たちが病気や障害の状態について共通理解するために用い、マイナスでなくプラスに考える概念となりました。その人の生活機能は健康状態だけで決定されるものではなく、家族や社会などの背景の影響も受け、相互に作用するものだからです。

また、個人モデル(その人自身の問題により日常・社会生活に制限が生じるという考え方)ではなく、社会モデル(社会側にある障壁によって障害が生じるものであるから、当事者だけでなく社会全体の共同責任と捉えて取り組んでいくという考え方)の考え方が重視されるようにもなりました。

このように分類する目的としては、その人個人をより深く掘り下げるためです。同じ病気や障害

をもった複数の人たちがいたとしても、その人たちが同じ状況に置かれる、あるいは同じ生活をすることはあり得ません。住んでいる家の環境やご家族の構成、状態、関係性などによって、個人個人の生活はまったく異なるものとなります。よって、それらを分類することで、社会側がなにをするべきかを導く指標として用いられます。

ICFは、「人がなにかを行おうと働きかけたときに生じるものが障害である。」と言っています。

Brotherhoodのリハビリテーション

病院やリハビリ施設で行うような身体機能へのアプローチ(関節可動域訓練や筋力強化訓練、歩行・動作訓練など)の重要性は論じるまでもなく、機能向上(維持)を図っていく上で欠かせません。しかし、訓練を継続的に行うことである一定(人によって異なる)までの回復は望めますが、必ずしも元通りまで回復するとは限りません。特に、ご高齢に方や重篤な障害を抱えている場合は、回復過程が難航するのが現実です(例:〇心疾患がある場合は過負荷がかけられないため低負荷の運動しかできない。〇関節が痛いため、思うように筋力強化訓練ができない。〇薬の副作用によりリハビリ意欲的になれない。〇食欲がなく食事摂取量が低下している。・・・など)。

よって、がむしゃらに機能訓練を続けていればいつの日か必ず回復するのは考え難いことです。

例えば、足腰の筋力が弱ったことにより歩行が不安定なご高齢のおばあちゃんがいたとします。その方が、毎日100回スクワットをしたとしたらしっかりと歩けるようになるでしょうか?

筋力がつくかもしれませんが、かえって膝の関節が痛くなってしまうかもしれません。

よって、ご高齢や障害を抱えている方々で、寝たきり状態や車椅子を使用しなくては移動できない方の活動量を向上させたい場合は、機能訓練を続けつつ別のアプローチも考えていくべきです。また、個人モデルでなく、社会モデルの概念をもって現実的かつ具体性に富んだ解決方法を追求していかなくてはなりません。

障害者がハンディキャップを克服できないのなら、社会側がハンディキャップになりうる障壁を無くすよう努めていくべきです。

この社会モデル自体も途上段階にありますので、Brotherhoodも理想的な社会モデルの理論と実践の発展へ向けて寄与していきます。

現代の医療と福祉は、保険の中で提供されることが主流です。しかし、保険内では、生活を営む上で必要な範囲内の支援は行なわれますが、それ以上の支援を求められた場合には対応できていないことが多いです。

よって、障害者の方々がより充実したサービスを受けるためには、保険外でも安全性が確保された質の高いサービスが整備されていく必要があります。

既存のサービスで不足している部分を補助および拡充をしていくことで、 社会モデルの変革を遂げていくべきと考えております。

参考文献

① 一般社団法人全国地域生活支援機構ホームページ、ICF(国際生活機能分類)とは?~障害のある方を支援する場で使われる共通の言葉・考え方~、

↑ICF(International Classification of Functioning, Disability and Healthの略、国際生活機能分類)

ICFが広まる前は、ICIDHという国際障害分類が主流とされていました。

「ICIDH」は、1980年にWHOが公表した分類で、障害を機能障害・能力障害・社会的不利の3段階に分けて捉える障害の階層性を示すものです。しかし、客観的に障害を決定付けるマイナスな考え方でした。病気や障害などによる機能障害が能力障害(歩けない・階段の昇り降りができないなど)を招き、それによって社会的不利(外出できない・公共交通機関を利用できない等)が生じるという考え方でした。

そこで、個人個人の主観性を重視したものに改訂されたのがICFになります。

「ICF」は、人間の生活機能と障害についてを「心身機能・身体構造」「活動」「参加」の3つの次元及び「環境因子」等の影響を及ぼす因子で構成し、病気や障害をもった人自身やご家族、周囲の人たちが病気や障害の状態について共通理解するために用い、マイナスでなくプラスに考える概念となりました。その人の生活機能は健康状態だけで決定されるものではなく、家族や社会などの背景の影響も受け、相互に作用するものだからです。

また、個人モデル(その人自身の問題により日常・社会生活に制限が生じるという考え方)ではなく、社会モデル(社会側にある障壁によって障害が生じるものであるから、当事者だけでなく社会全体の共同責任と捉えて取り組んでいくという考え方)の考え方が重視されるようにもなりました。

このように分類する目的としては、その人個人をより深く掘り下げるためです。同じ病気や障害

をもった複数の人たちがいたとしても、その人たちが同じ状況に置かれる、あるいは同じ生活をすることはあり得ません。住んでいる家の環境やご家族の構成、状態、関係性などによって、個人個人の生活はまったく異なるものとなります。よって、それらを分類することで、社会側がなにをするべきかを導く指標として用いられます。

ICFは、「人がなにかを行おうと働きかけたときに生じるものが障害である。」と言っています。

Brotherhoodのリハビリテーション

病院やリハビリ施設で行うような身体機能へのアプローチ(関節可動域訓練や筋力強化訓練、歩行・動作訓練など)の重要性は論じるまでもなく、機能向上(維持)を図っていく上で欠かせません。しかし、訓練を継続的に行うことである一定(人によって異なる)までの回復は望めますが、必ずしも元通りまで回復するとは限りません。特に、ご高齢に方や重篤な障害を抱えている場合は、回復過程が難航するのが現実です(例:〇心疾患がある場合は過負荷がかけられないため低負荷の運動しかできない。〇関節が痛いため、思うように筋力強化訓練ができない。〇薬の副作用によりリハビリ意欲的になれない。〇食欲がなく食事摂取量が低下している。・・・など)。

よって、がむしゃらに機能訓練を続けていればいつの日か必ず回復するのは考え難いことです。

例えば、足腰の筋力が弱ったことにより歩行が不安定なご高齢のおばあちゃんがいたとします。その方が、毎日100回スクワットをしたとしたらしっかりと歩けるようになるでしょうか?

筋力がつくかもしれませんが、かえって膝の関節が痛くなってしまうかもしれません。

よって、ご高齢や障害を抱えている方々で、寝たきり状態や車椅子を使用しなくては移動できない方の活動量を向上させたい場合は、機能訓練を続けつつ別のアプローチも考えていくべきです。また、個人モデルでなく、社会モデルの概念をもって現実的かつ具体性に富んだ解決方法を追求していかなくてはなりません。

障害者がハンディキャップを克服できないのなら、社会側がハンディキャップになりうる障壁を無くすよう努めていくべきです。

この社会モデル自体も途上段階にありますので、Brotherhoodも理想的な社会モデルの理論と実践の発展へ向けて寄与していきます。

現代の医療と福祉は、保険の中で提供されることが主流です。しかし、保険内では、生活を営む上で必要な範囲内の支援は行なわれますが、それ以上の支援を求められた場合には対応できていないことが多いです。

よって、障害者の方々がより充実したサービスを受けるためには、保険外でも安全性が確保された質の高いサービスが整備されていく必要があります。

既存のサービスで不足している部分を補助および拡充をしていくことで、 社会モデルの変革を遂げていくべきと考えております。

参考文献

① 一般社団法人全国地域生活支援機構ホームページ、ICF(国際生活機能分類)とは?~障害のある方を支援する場で使われる共通の言葉・考え方~、